本来ならRaspberryPiを使いたいのだが入手困難な上、高額となってしまったため試行錯誤。

機能的には充分なOrangePi zero2にしてみた。お値段も手頃。

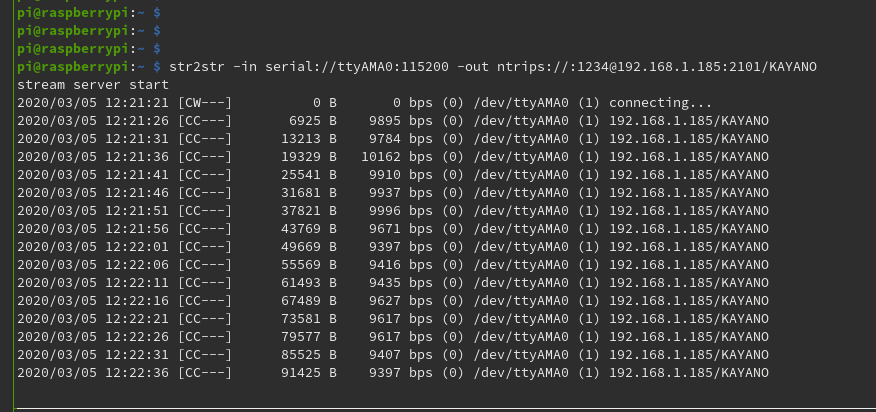

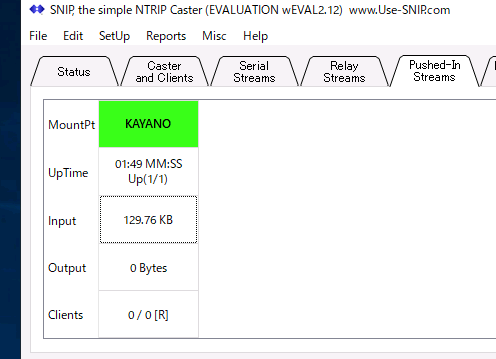

OSにはarmbianを選択。これとPX1122R-EVBをTX/RXで接続して基準局データを送信することができることを確認。

で、ケースをRaspberryPiと同じサイズにで作成すると上部に余ったスペースが出来た。

まぁケースを小くすることも考えたが、折角なのでOLEDの液晶とタクトスイッチをユニバーサル基板に半田付けして、と。

OLEDの液晶はSSD1306を用いたi2c接続で128×64の解像度。アマゾンでも買える。

まぁ、難儀しましたよ。Raspiと違って圧倒的に情報量が少ない。しかもOrangepi は種類が多くてサンプルがあってもzero2では動かないとか。

pythonのOPi.GPIOも結局まともに動作させられず、pythonからsubprocessを呼び出すなんて美しくない方法でタクトスイッチのON/OFFを取得せざるを得ず。

LCDにはIPアドレスと現在時刻。タクトスイッチの状態を表示。スイッチを5秒以上長押しでシャットダウンできるようにしてみた。

キモはWiringOPでのGPIOコマンドとタクトスイッチの状態を確定させるための10kΩプルダウン抵抗。

#!/usr/bin/env python

import subprocess

import datetime

import time

from oled.device import ssd1306

from oled.render import canvas

from PIL import ImageFont

import ipget

while True:

try:

target_ip = ipget.ipget()

ip = target_ip.ipaddr("eth0")

break;

except:

time.sleep(5)

device = ssd1306(port=3, address=0x3C) # rev.1 users set port=0

font = ImageFont.load_default()

flgPush = False #押されているか

pushStart =0 #押された時間

pushInt = 0

onStr="OFF"

flgShutdown = False

result = subprocess.run(

"/usr/local/bin/gpio mode 2 in",shell=True,

stdout=subprocess.PIPE,stderr=subprocess.PIPE,text=True)

while True:

result = subprocess.run(

"/usr/local/bin/gpio read 2",shell=True,

stdout=subprocess.PIPE,stderr=subprocess.PIPE,text=True)

val=result.stdout[0:1]

if val == "1" :

if flgPush : #既におされているか?

pushInt = time.time()-pushStart

else :

flgPush=True

pushStart = time.time()

pushInt = 0

onStr="ON"

else:

if flgPush :#既におされていて離した

flgPush=False

pushInt = time.time()-pushStart

onStr="OFF"

if pushInt > 5 :

flgShutdown = True

onStr="Shutdown..."

else :

flgPush=False

pushInt = 0

onStr="OFF"

with canvas(device) as draw:

font = ImageFont.load_default()

draw.text((0, 0), ip , font=font, fill=255)

t_delta = datetime.timedelta(hours=9)

JST = datetime.timezone(t_delta,'JST')

now = datetime.datetime.now(JST)

d=now.date().strftime('%Y/%m/%d')

draw.text((0, 12),d , font=font, fill=255)

t=now.time().strftime('%X')

draw.text((0, 24),t , font=font, fill=255)

draw.text((0, 40),onStr , font=font, fill=255)

if not flgShutdown :

if pushInt>0:

draw.text((40,40),'{:.2f}'.format(pushInt),font=font,fill=255)

if flgShutdown :

break

time.sleep(0.3)

time.sleep(3)

with canvas(device) as draw:

draw.rectangle((0, 0, device.width-1, device.height-1), outline=0, fill=0)

print("shutdown")

result = subprocess.run(

"/usr/sbin/shutdown -h now",shell=True,

stdout=subprocess.PIPE,stderr=subprocess.PIPE,text=True)