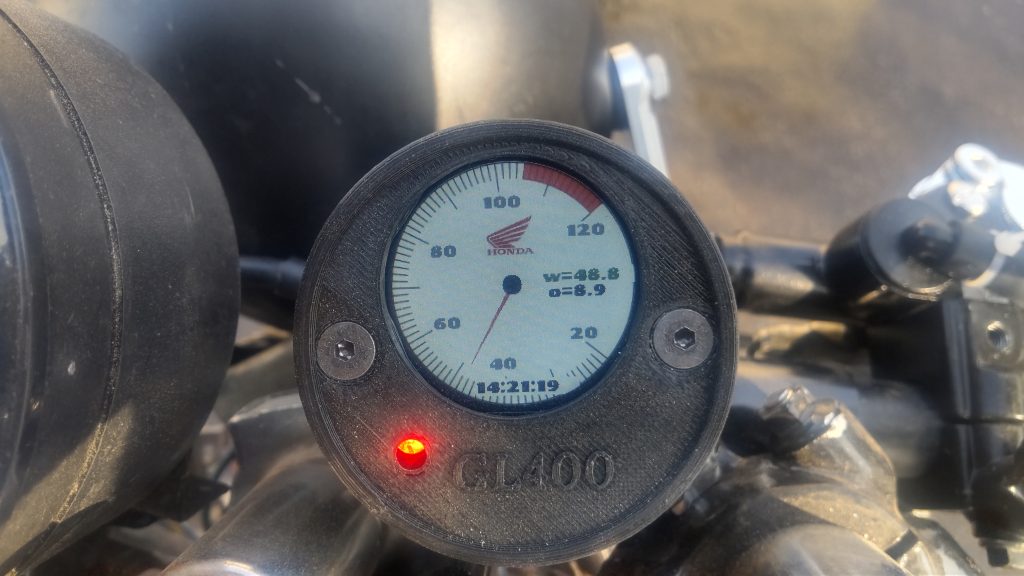

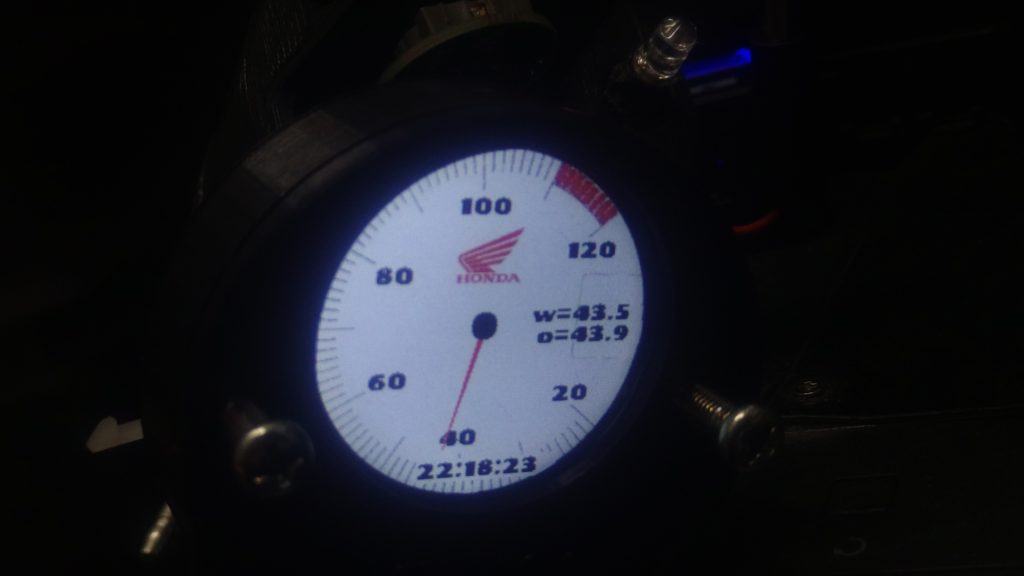

前回アップしたソースではGC9A01に表示させるフォントが気に入らなかった。

さらにbitmapの表示がどのようにしたらよいものかわからなかったので新たに探してみた。

https://github.com/russhughes/gc9a01_mpy

結果上記のサイトに行きつき、jpgファイル、.pyファイルへ変換してのbitmapファイルの表示方法が分かった。

とりあえず動作はする。実際に車載したときにどうなるか。

from machine import Pin,SPI,I2C,PWM

import gc9a01 # 内包されているfirmwareを使うこと。

import onewire, ds18x20

import time,utime,math

from ds1307 import DS1307 #libフォルダ

from fonts import chango_16 as fontA

from fonts import chango_32 as fontB

import hondaWing #bitmapのpythonスクリプト

def main():

#iniファイルの保存

def SaveIniFile(filename, dictionary):

with open(filename, "w") as f:

for key in dictionary:

f.write("{},{}\n".format(key, dictionary[key]))

#iniファイルの読み取り

def LoadIniFile(filename):

dictionary = {}

with open(filename, "r") as f:

for s in f:

lst = s.strip().split(",")

dictionary[lst[0]] = lst[1]

return dictionary

#使い方

#data = {}

#data["Name"] = "Hippy"

#data["Year"] = "2021"

#SaveIniFile("/MyData.ini", data)

#data = LoadIniFile("/MyData.ini")

#print(data)

#arduinoのMAP関数

def convert(x, in_min, in_max, out_min, out_max):

return (x - in_min) * (out_max - out_min) // (in_max - in_min) + out_min

#円を書いて塗りつぶす

def circle(x,y,r,c):

tft.hline(x-r,y,r*2,c)

for i in range(1,r):

a = int(math.sqrt(r*r-i*i))#平方根だって

tft.hline(x-a,y+i,a*2,c)

tft.hline(x-a,y-i,a*2,c)

#円を書く

def ring(x,y,r,c):

tft.pixel(x-r,y,c)

tft.pixel(x+r,y,c)

tft.pixel(x,y-r,c)

tft.pixel(x,y+r,c)

#lcd.display()

#utime.sleep(0.1)

for i in range(1,r):

a = int(math.sqrt(r*r-i*i)) # Pythagoras

tft.pixel(x-a,y-i,c)

tft.pixel(x+a,y-i,c)

tft.pixel(x-a,y+i,c)

tft.pixel(x+a,y+i,c)

tft.pixel(x-i,y-a,c)

tft.pixel(x+i,y-a,c)

tft.pixel(x-i,y+a,c)

tft.pixel(x+i,y+a,c)

data = LoadIniFile("ini.ini")

dspMode=data["dspMode"]

face=("FaceA.jpg","FaceD.jpg")

modePin=21 #時刻合わせモードに移行スイッチ

upPin=20 #日付・時計あわせのアップスイッチ

cds = machine.ADC(0) #明るさセンサー GP26がADC0

# 16bitの数値一単位での電圧値を設定します

unit = 0.00005035477

kurai = 20000 #暗いとき

akarui = 65535 #明るいとき

dspMode = 0 #0:アナログ 1:デジタル

mode = 0 #0:通常 1:時計合わせ

sec = 0 #時計合わせの時のセクション 0:Year 1:month 2 day 3 hour 4 minute

uYear = 0 #時計あわせようの値

uMonth = 0

uDate = 0

uHour = 0

uMinute = 0

epSec = 0

swMode = machine.Pin(modePin,machine.Pin.IN,machine.Pin.PULL_DOWN) #スイッチの定義

swUp = machine.Pin(upPin,machine.Pin.IN,machine.Pin.PULL_DOWN) #スイッチの定義

pushStart =0 #押し始めた時間

flgPush = False #押しているか

pushInt = 0 #押されていた時間

DSPIN = 19 #温度計のPin。onewire

dsCnt = 0 #温度計の数

ds_pin = machine.Pin(DSPIN)

ds_sensor = ds18x20.DS18X20(onewire.OneWire(ds_pin)) #温度計を定義

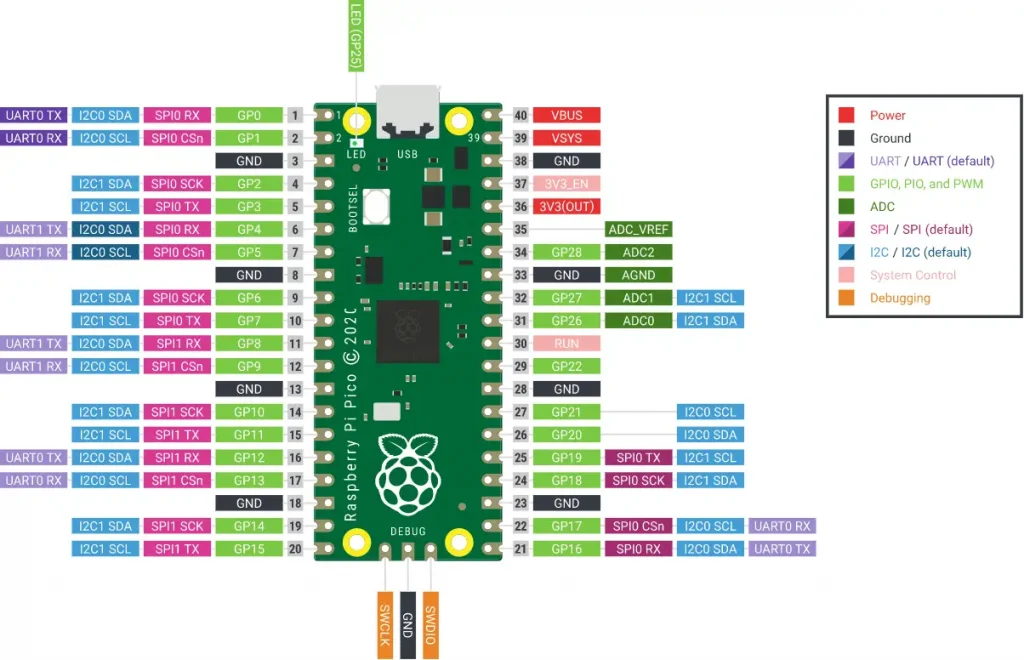

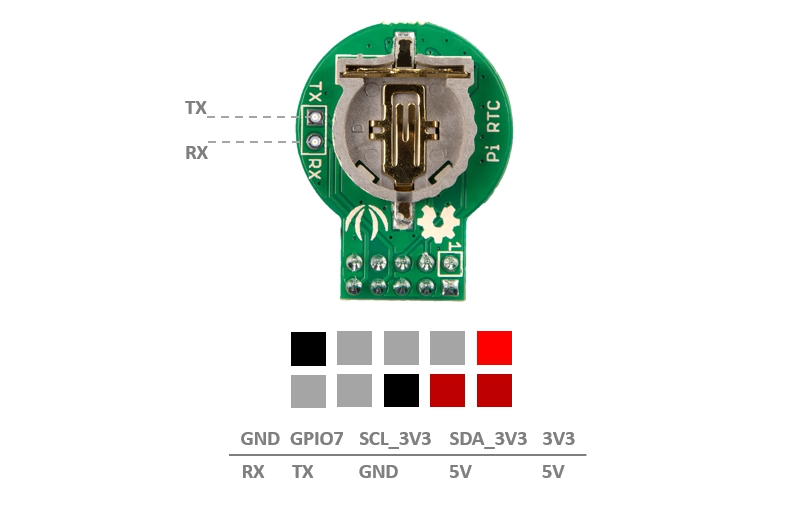

pw33 = machine.Pin(18,machine.Pin.OUT) #RTCの3.3Vを得るため

pw33.value(1)

tokei=True #RTCが取得できたかフラグ

try: #RTCから現在時刻の取得

i2c_rtc = I2C(0,scl = Pin(17),sda = Pin(16),freq = 100000) #RTCの定義

result = I2C.scan(i2c_rtc)

rtc = DS1307(i2c_rtc)

(year,month,date,day,hour,minute,second,p1)=rtc.datetime()

#RTCから取得した時間を元に 2021/1/1 00:00:00(RP2040のリセット時間)との差分を作成

epSec = utime.mktime((year,month,date,hour,minute,second,0,0)) #1970/1/1 00:00:00からの経過秒

epSec = epSec-1609459200

if year==2000:#RTCからの初取得は2000年となるのでその場合に 2023/2/2 12:00:00にRTCを設定

year = 2023

month = 2

date = 2

day = 4

hour = 12

minute = 0

second = 0

now = (year,month,date,day,hour,minute,second,0)

rtc.datetime(now)

except:

print("not Tokei") #RTCから取得できなかったら tokei非表示

tokei=False

o_ds = bytearray(b'(\x07\x83t/!\x01(') #温度計の個体を特定 外気温

w_ds = bytearray(b'(?\x9b8/!\x01\xd4') # 水温

try:

roms = ds_sensor.scan() #センサーを取得

dsCnt=len(roms) #センサー数を得る

for rom in roms:

print('Found DS devices: ', rom)

except:

dsCnt = 0

#液晶ディスプレイの定義

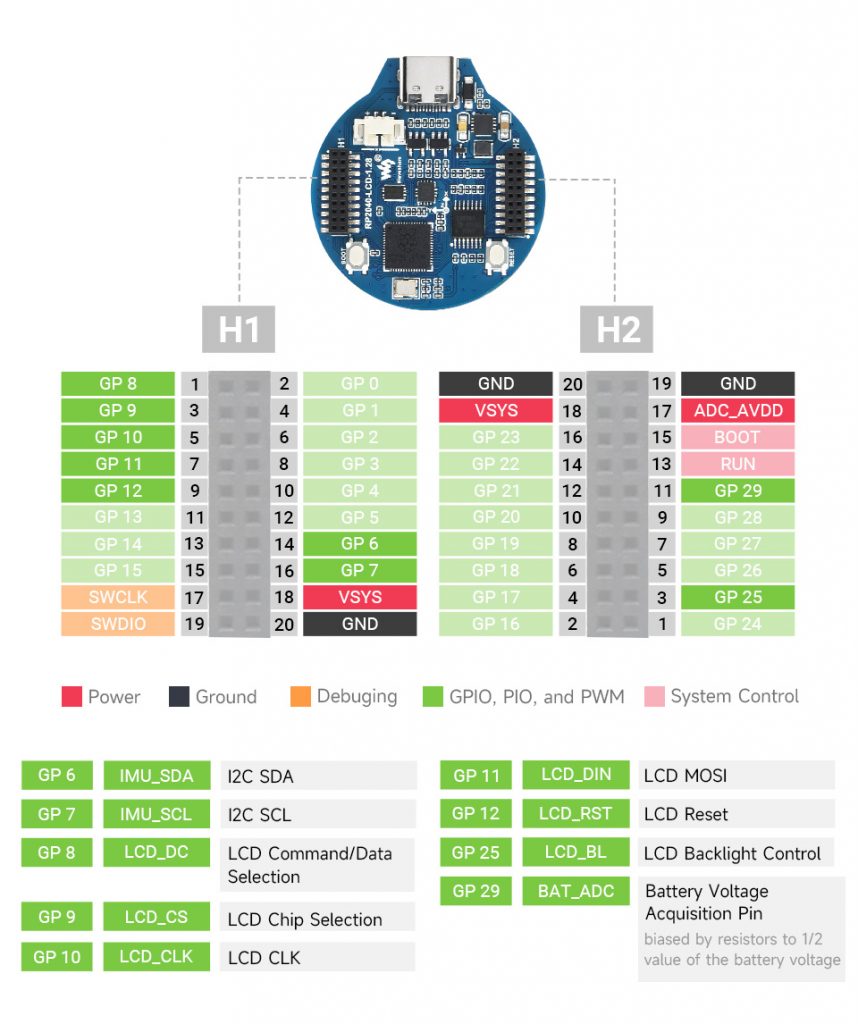

spi = SPI(1, baudrate=60000000, sck=Pin(10), mosi=Pin(11))

tft = gc9a01.GC9A01(#バックライトはPWMで調整するので指定しない。

spi,

240,

240,

reset=Pin(12, Pin.OUT),

cs=Pin(9, Pin.OUT),

dc=Pin(8, Pin.OUT),

rotation=0)

#バックライトはPWMで調整

pwm = PWM(Pin(25))

pwm.freq(1000)

pwm.duty_u16(akarui)

tft.init()

tft.jpg(face[dspMode], 0, 0, gc9a01.SLOW)

oldx =120

oldy = 120

while True:

for i in range(100): #バックライトの明るさ調整

# ADCの値を読み込みます(16bitの生の数値)

voltRaw = cds.read_u16()

#print("voltRaw:" + str(voltRaw))

volt = voltRaw * unit

#print( "volt:" + "{:.3f}".format(volt))

if volt > 2:

pwm.duty_u16(kurai)

else:

pwm.duty_u16(akarui)

#モードスイッチが押されているか?

if swMode.value() == 1:

if flgPush : #長押中

pushInt = utime.time()-pushStart

else:

flgPush = True #長押し計測スタート

pushStart = utime.time()

pushInt = 0

else:

if flgPush :# すでに押されていて離した

flgPush=False

pushInt=utime.time()-pushStart #押していた時間を取得

if pushInt > 2: #長押しされた

#print("long")

if mode ==0: #時計合わせモードに移行

tft.fill(gc9a01.WHITE)

(uYear,uMonth,uDate,day,uHour,uMinute,second,p1)=rtc.datetime() #

mode=1

sec=0

else: #時計合わせモードで長押し

if sec == 4:#分まで設定してたら時計合わせ終了

now = (uYear,uMonth,uDate,0,uHour,uMinute,0,0)

rtc.datetime(now)

sec=0

mode=0

tft.fill(gc9a01.WHITE)

tft.jpg(face[dspMode], 0, 0, gc9a01.SLOW)

oldx=120

oldy=120

else:#次のセクションへ移行

sec=sec+1

else:

print("short") #短押しは表示モード切り替え

#調整用UPボタンの処理

if swUp.value() == 1:

#print("up")

if tokei : #時計表示ができる。

if mode == 1: #時刻調整モード

utime.sleep_ms(200)

if sec ==0:

uYear=uYear+1

if uYear>2100:

uYear=2023

elif sec ==1:

uMonth=uMonth+1

if uMonth>12:

uMonth=1

elif sec ==2:

uDate=uDate+1

if uDate>31:

uDate=1

elif sec ==3:

uHour=uHour+1

if uHour>23:

uHour=0

elif sec ==4:

uMinute=uMinute+1

if uMinute>59:

uMinute=0

else :

#時刻設定モードじゃ無い場合は表示モード切り替え

if dspMode==0:

dspMode=1

tft.jpg(face[dspMode], 0, 0, gc9a01.SLOW)

data["dspMode"] = dspMode

SaveIniFile("/ini.ini", data)

else:

dspMode=0

data["dspMode"] = dspMode

SaveIniFile("/ini.ini", data)

tft.jpg(face[dspMode], 0, 0, gc9a01.SLOW)

oldx=120

oldy=120

#print(str(uYear)+"/"+str(uMonth)+"/"+str(uDate) + " " + str(uHour)+":"+str(uMinute)+":00")

if mode ==0: #通常表示

#温度の取得

oTemp = 999.99

wTemp = 999.99

oReadErr=""

wReadErr=""

if dsCnt > 0 :#温度計の数が0以上だったら

flgSuc=True

try:

ds_sensor.convert_temp()

utime.sleep_ms(750)

except:

flgSuc=False

if flgSuc:

for rom in roms:

if rom == o_ds :

buf = oTemp

try:

oTemp = ds_sensor.read_temp(rom)

oReadErr="O"

except:

oReadErr="X"

oTemp=buf

else :

buf = wTemp

try:

wTemp = ds_sensor.read_temp(rom)

wReadErr="O"

except:

wReadErr="X"

wTemp=buf

if dspMode==0:

wwTemp = 20 #最小温度

if wTemp <=120 or wTemp > 20: #読み取れている?

wwTemp = wTemp

kakudo = convert(wwTemp,20,120,40,320) #角度を取得

rad = 3.14*kakudo/180 #ラジアン値に変換

r=90 #針の長さ

x = int(r*(math.cos(rad))) + 120 #座標を求める

y = int(r*(math.sin(rad))) + 120

c=gc9a01.BLACK

if wTemp >80:

c=gc9a01.RED

elif wTemp<40:

c=gc9a01.BLUE

tft.write(fontA, "w={:.1f} ".format(wTemp),150,105,c,gc9a01.WHITE)

tft.write(fontA, "o={:.1f} ".format(oTemp),155,120,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

if (x != oldx) or (y !=oldy) :

tft.line(122, 120 ,oldx ,oldy, gc9a01.WHITE)

tft.line(121, 121 ,oldx ,oldy, gc9a01.WHITE)

tft.line(120, 120, oldx, oldy, gc9a01.WHITE)

tft.line(120, 119 ,oldx ,oldy, gc9a01.WHITE)

tft.line(120, 121, oldx, oldy, gc9a01.WHITE)

tft.line(119, 119 ,oldx ,oldy, gc9a01.WHITE)

tft.line(119, 120 ,oldx ,oldy, gc9a01.WHITE)

tft.line(118, 120 ,oldx ,oldy, gc9a01.WHITE)

tft.line(120, 118 ,oldx ,oldy, gc9a01.WHITE)

tft.write(fontA, "20",175, 162,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

tft.write(fontA, "40",94, 190,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

tft.write(fontA, "60",40, 148,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

tft.write(fontA, "80",40, 77,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

tft.write(fontA, "100",94, 31,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

tft.write(fontA, "120",175, 61,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

tft.bitmap(hondaWing,120-int(hondaWing.WIDTH/2),50)

tft.line(122, 120 ,x ,y, gc9a01.RED)

tft.line(121, 121 ,x ,y, gc9a01.RED)

tft.line(120, 120, x, y, gc9a01.RED)

tft.line(120, 119 ,x ,y, gc9a01.RED)

tft.line(120, 121, x, y, gc9a01.RED)

tft.line(119, 119 ,x ,y, gc9a01.RED)

tft.line(119, 120 ,x ,y, gc9a01.RED)

tft.line(118, 120 ,x ,y, gc9a01.RED)

tft.line(120, 118 ,x ,y, gc9a01.RED)

oldx = x

oldy = y

circle(120,120,10,gc9a01.BLACK)

else :

# 温度の表示 右寄せ

tft.write(fontA, "WaterTemp",40,68,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

w = tft.write_len(fontB," {:.2f}".format(wTemp))

tft.write(fontB, " {:.2f}".format(wTemp),210-w,86,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

tft.write(fontA,wReadErr,40,90,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

tft.write(fontA, "OutTemp",40,128,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

w = tft.write_len(fontB," {:.2f}".format(oTemp))

tft.write(fontB, " {:.2f}".format(oTemp),210-w,146,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

tft.write(fontA,oReadErr,40,150,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

if tokei :

it = utime.mktime(utime.localtime()) #ローカルでは 2021/1/1 00:00:00として起動した1970/1/1 00:00:00からの経過秒

it = it+epSec #RTC差分の値とあわせて

time = utime.localtime(it) #本当の現在時刻を生成

year=time[0]

month=time[1]

date=time[2]

hour=time[3]

minute=time[4]

second=time[5]

if dspMode==1:

dateStr = "{0:04d}/ {1:02d}/ {2:02d} ".format(year,month,date)

tft.write(fontA, dateStr,56, 195,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

tft.write(fontA, " ",85, 178,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

timeStr = "{0:02d}:{1:02d}:{2:02d} ".format(hour,minute,second)

tft.write(fontA, timeStr,80, 213,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

else: #時計合わせ

dateStr = "{0:04d}/ {1:02d}/ {2:02d} ".format(uYear,uMonth,uDate)

tft.write(fontA, dateStr,60, 195,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

timeStr = "{0:02d}:{1:02d}:00 ".format(uHour,uMinute)

tft.write(fontA, timeStr,82, 213,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

if sec ==0:

tft.write(fontA,"year ",85, 178,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

elif sec ==1:

tft.write(fontA,"month ",85, 178,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

elif sec ==2:

tft.write(fontA,"date ",85, 178,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

elif sec ==3:

tft.write(fontA,"hour ",85, 178,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

elif sec ==4:

tft.write(fontA,"minute ",85, 178,gc9a01.BLACK,gc9a01.WHITE)

utime.sleep_ms(10)

main()